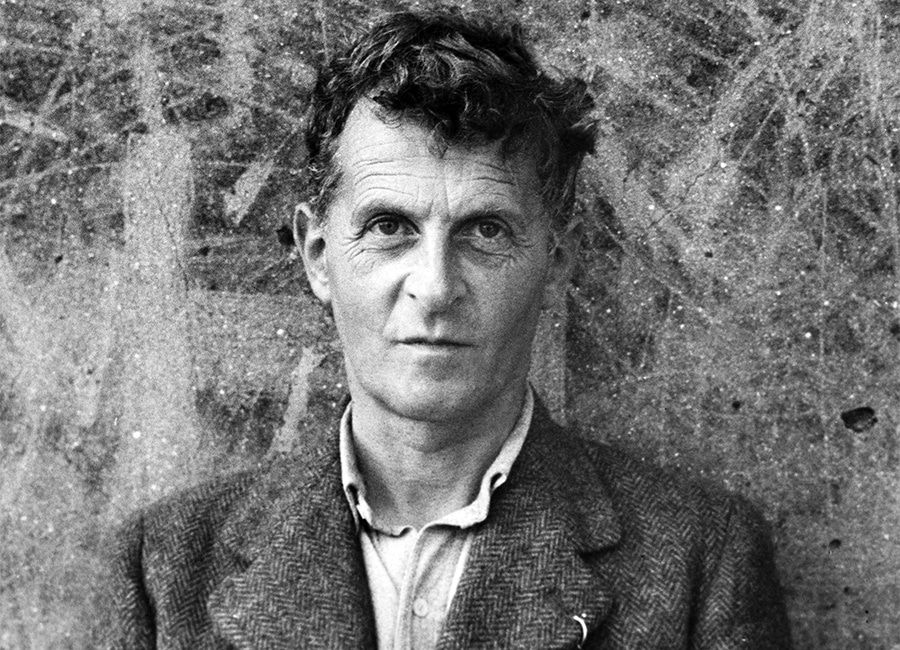

“Se giungeste presso una tribù ignota, di cui non conoscete affatto la lingua e se voleste sapere quali parole corrispondono a “buono” e “bello”, ecc. che cosa guardereste? Guardereste i sorrisi, i gesti, il cibo, i giocattoli.” (L. Wittgenstein, Lezioni e conversazioni).

Ludwig Wittgenstein notava come l’uso dei termini “bello” e “buono” abbiano scarsissima importanza nei giudizi etici, estetici e teoretici, e più in generale nelle considerazioni di natura tecnica. Li ritroviamo a livello di lessico infantile, nelle interiezioni “Che bello!” e “Che buono!”. I contesti adulti o professionali prediligono utilizzare parole ritenute meno ingenue, meno compromesse con gli stati emotivi ed espressivi, termini più freddi, più precisi: “Questo brano è incoerente”, oppure “Questo spazio ha una illuminazione corretta”. Da dove deriva il distacco, l’allontanamento tra la sfera emotivo-morale e quella creativo-progettuale? Dove e come abbiamo perso la fantastica poesia di questi termini? Dobbiamo ritenere questo aspetto un qualcosa di tipico della cultura produttiva degli ultimi cinquant’anni, una cultura in larga parte analitica e specializzata, che tende a separare, a definire, a isolare i singoli processi in gesti molto circoscritti, misurabili, e quindi molto controllati. In questa sorta di fordismo intellettuale, in cui i mezzi appaiono separati dai fini e le azioni dagli scopi, l’intera produzione creativa corre seriamente il rischio di scivolare in un’unica, grandiosa visione an-estetica, a-morale, a-politica. Eppure, se percorressimo a ritroso lo schema della creatività, ci accerteremmo che la condizione originaria dell’azione e della produzione umana non nasce affatto separata da un sostrato morale, estetico, relazionale, ma al contrario, si lega fortemente ad esso.Quando Hölderlin, il poeta romantico tedesco, dice “pieno di merito, ma poeticamente abita l’uomo su questa terra”, sottolinea l’opposizione tra il merito, cioè il lavoro, la razionalità, la precisione, e l’abitare poetico, che evidentemente è qualcosa di diverso. Poetico, nel suo senso etimologico, è diverso da “romantico”, sentimentale, o dalla poesia come genere letterario. Poetico deriva dalla parola greca “poiesis”, una keyword decisiva per tutta la storia della cultura occidentale. Poiesis indica la creazione di un oggetto attraverso una tecnica. Si distingue dalla praxis perché mentre quest’ultima è un’azione fine a sé stessa che produce conseguenze sulla mia persona, (e che quindi diventa un’azione morale), la poiesis ha uno scopo estrinseco: produrre un oggetto, qualcosa di estraneo al soggetto. Tuttavia, la questione si fa più interessante quando la poeisis, la tecnica, non si limita a produrre un oggetto, ma produce un “oggetto bello”: in questo caso ecco che la separazione con la praxis si annulla, perché la Grecia classica dispone di un concetto formidabile che è quello della kalokagathìa: cioè l’idea che il bello sia intrinsecamente anche buono, e viceversa. Per Platone, infatti la bellezza è la condizione per accedere al bene e la seduzione né è uno strumento: se-ducere, nel senso di condurre, portare verso di sé. Creare poeticamente un oggetto bello significa così superare gli aspetti meramente funzionalistici per accedere a un livello superiore, in cui il sapere tecnico si mette in connessione con la dimensione morale, e la dimensione morale con quella sociale, cioè politica.Tutta la produzione umana, a ben vedere manifesta legami con l’etica e la politica: l’uomo, in quanto animale sprovvisto di apparati biologici specializzati, non si immerge nell’ambiente come gli altri esseri viventi, ma è costretto a modellarlo, ad abitarlo creativamente. La sua esistenza è produttiva –e quindi poetica. Producendo, si assume la responsabilità delle conseguenze rispetto a sé e agli altri. Quando parliamo allora di ABITARE, dobbiamo intendere la parola in senso ampio, come la totalità di quelle azioni, di quelle produzioni e di quei comportamenti che determinano il mio modo di stare al mondo. “Abitare poeticamente” comprende perciò il vestirsi, il mangiare, l’esprimersi, il muoversi, insomma l’insieme delle “abitudini” che definiscono la dimensione di ciascuna identità. Similmente, possiamo considerare l’abitare come un processo di continua AUTOPOIESI, un processo circolare in cui gli oggetti creati da un soggetto contribuiscono a modificare le forme e le caratteristiche del soggetto, le sue modalità di abitare. La circolarità autopoietica è così una traiettoria, una sorta di anello di Moebius che parte dal soggetto per ritornarvi, e al tempo stesso, parte dal contesto per ritornarvi, senza soluzione di continuità. Data questa fondamentale connessione, sarebbe forse il caso di chiederci se, negli ultimi anni, non abbiamo trascurato, non abbiamo lasciato colpevolmente per strada questa assonanza pluridimensionale, questa stretta trasversalità tra produzione, estetica, moralità e società, sostituendola con un’eccessiva, edonistica autoreferenzialità delle arti e dei mestieri. Si può ancora parlare oggi di “bello e buono”, di “bello perché buono”? Oppure, come sosteneva Wittgenstein, bellezza e bontà sono relegate definitivamente a un contesto infantile, all’esclamazione di un bambino? Un grande designer come Bruno Munari amava dire che finché l’arte e il design restano estranei ai problemi della vita interessano a poche persone. Considero l’idea di responsabilità un buon punto di partenza per affrontare il problema della produzione “poetica” al giorno d’oggi. Credo infatti che la funzionalità o la seduttività di qualsiasi produzione umana, dal cucchiaio al masterplan di una città, dovrebbe potersi misurare con quella che chiamo “condizione necessitante”. A maggior ragione oggi, dal momento in cui ci troviamo di fronte allo scenario critico del crollo delle nostre certezze economiche, sociali e forse anche morali.Per “condizione necessitante” si deve intendere il ritorno ad un’idea di necessità e di responsabilità che rifiuta ogni disimpegno, e che sfida il contemporaneo sul piano di un ritrovato valore “poetico” (nel senso che abbiamo imparato a conoscere) della creatività. Una sfida difficile perché si misura con tempi difficili e scelte radicali. Nella necessità di un oggetto riposa un valore morale altissimo, un valore che a sua volta diventa la condizione sufficiente per il conferimento di uno status estetico: la bellezza di una logica stringente, semplice e lineare, la kalokagathìa dei greci.

“A differenza di molte persone che hanno paura della povertà, sono sempre stato attratto da essa, dalle cose semplici, senza sapere il perché. Non le difficoltà, ma l'umiltà delle cose essenziali. Penso che tutto il superfluo sia irritante. Tutto ciò che non è necessario diventa grottesco, soprattutto nel nostro tempo.” (Paulo Mendes da Rocha)

Su questo tema, si è espresso in modo esemplare e commovente Paulo Mendes da Rocha nel discorso per il conferimento del Pritzker Prize nel 2006: “A differenza di molte persone che hanno paura della povertà, sono sempre stato attratto da essa, dalle cose semplici, senza sapere il perché. Non le difficoltà, ma l’umiltà delle cose essenziali. Penso che tutto il superfluo sia irritante. Tutto ciò che non è necessario diventa grottesco, soprattutto nel nostro tempo.” Un corollario supplementare al discorso necessitante è poi quello che io chiamo “innocenza del gesto”. “Innocenza” è la capacità di costruire qualcosa senza causare danni alle persone e alle cose che ci circondano. L’innocenza è un proxy, un’interfaccia che dovrebbe orientarci nella relazione di ogni gesto (dall’abbigliarsi al costruire architetture) al contesto. L’idea di innocenza proviene dalla suggestione di un testo poetico di Rainer Maria Rilke, dove – nel senso più ampio del significato – si parla di “toccare il suolo come se fosse la prima volta”. Non dobbiamo pensare all’innocenza in termini psicologici, ma bisogna considerarla sotto l’aspetto clinico, cioè nel senso di quel “Primun: non nocere” che resta una massima fondamentale della medicina da Ippocrate ai nostri giorni, e che dovrebbe orientare come ideale regolativo ogni pensiero creativo in quest’epoca di indigenza. La ripresa di questa dimensione etica nell’estetica è qualcosa di molto rischioso perché ci colloca fuori dalle rassicurazioni statistiche del marketing o dalla sicura misurabilità della funzione.Sperimentando la dimensione morale e quella politica (cioè la responsabilità) ci troviamo in un mondo scivoloso, fragile, dagli equilibri precari. Ma d’altra parte, il solo capace di riferirsi ai veri e profondi problemi della vita. Vorrei ribadire come questi ragionamenti non escludono nessuno dei campi di azione della progettualità umana: ogni azione poetica (nel senso di creativa) muove un tassello nell’economia complessiva del nostro mondo. La differenza tra il progettare una diga e il progettare una penna è solo una differenza di scala: in ogni caso mi faccio carico del gruppo di elementi che servono a soddisfare un bisogno, quindi la responsabilità e l’investimento intellettuale ci coinvolgono in eguale misura. Una posizione di questo tipo ci obbligherà a ripensare completamente sia le categorie di giudizio sull’efficienza e sull’efficacia di un gesto, sia la stabilità del nostro punto di vista sul mondo.

"Bello, quando sul mare si scontrano i venti e la cupa vastità delle acque si turba, guardare da terra il naufragio lontano: non ti rallegra lo spettacolo dell'altrui rovina, ma la distanza da un simile sorte". (Lucrezio, De Rerum Naturae)

Dice Lucrezio: “Bello, quando sul mare si scontrano i venti e la cupa vastità delle acque si turba, guardare da terra il naufragio lontano: non ti rallegra lo spettacolo dell’altrui rovina, ma la distanza da un simile sorte”. A quasi due millenni di distanza Hans Blumemberg, in Naufragio con spettatore, ribalta completamente la prospettiva, richiamandosi a Goethe e al suo Urfaust: “Sono ora imbarcato sull’onda del mondo, assolutamente deciso: a scoprire, vincere, lottare, naufragare, o saltare in aria con tutto il carico”. Per Blumemberg la civiltà moderna è in eterno naufragio, aggrappata a un malcerto relitto che galleggia tra abisso e gloria. Ma, nel suo caso, la condizione favorevole non è più quella dello spettatore in salvo, bensì quella del naufrago che, attraverso il rischio della sua situazione di incertezza, può immaginare e sperare di fondare un nuovo mondo, mentre chi sta a riva è condannato ad abitare quello in cui si trova. La fragilità e la radicalità di una nuova posizione rappresentano la sola opportunità per immaginare un mondo nuovo. Rispetto alla metafora del naufragio, il grande architetto visionario Yona Friedman ci propone un’ulteriore variante.

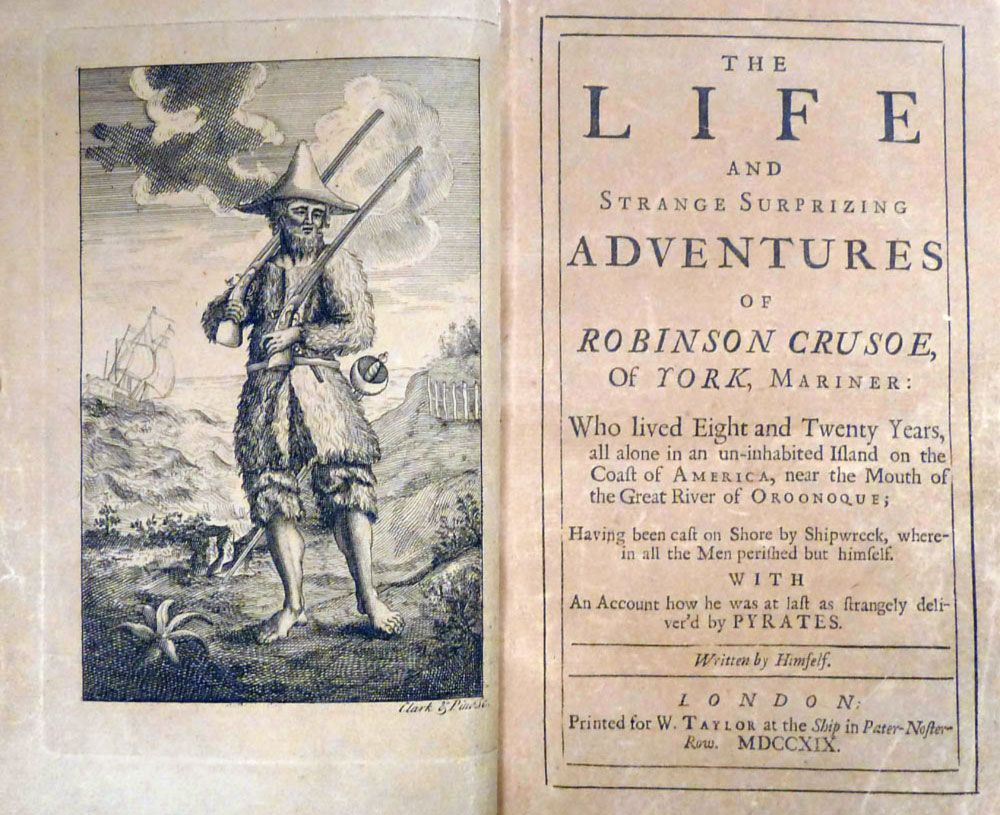

Mentre l’eroe di Defoe trasforma l’isola in cui è approdato per renderla il più possibile “a immagine e somiglianza” della sua Inghilterra, modificandola e consumandola con spirito colonialista, i soldati nipponici cercano di sopravvivere senza violare l’ambiente.

Mentre l’eroe di Defoe trasforma l’isola in cui è approdato per renderla il più possibile “a immagine e somiglianza” della sua Inghilterra, modificandola e consumandola con spirito colonialista, i soldati nipponici cercano di sopravvivere senza violare l’ambiente. Essi si sono nutriti della jungla, l’hanno abitata, hanno trasformato se stessi per poterci vivere. Crusoe è un rappresentante dell’efficienza, i soldati sono gli attori dell’efficacia. L’efficienza è la modalità con cui l’architettura, il design, la produzione in genere, hanno in epoca recente interpretato e cannibalizzato il mondo e l’ambiente. L’efficacia, con un approccio attento alle contingenze, è la modalità con cui, con ogni necessità, dovremo immaginare l’approccio progettuale del futuro.Il naufragio titanico in cui oggi ci troviamo, di fronte al fallimento di un intero orizzonte sociale ed economico, ci dice che probabilmente si è conclusa un’epoca irripetibile. Quello che ci si apre davanti è un oceano in tempesta in cui, da naufraghi, non possiamo contare sulle vecchie certezze. Siamo costretti ad abbandonare ogni intenzione superflua, per concentrarci sulla necessità, sull’innocenza, sulla responsabilità. La ricorsività di questi pensieri, il circolo senza fine della creatività, ci consente così di con-prendere sia il sistema delle relazioni affettive, estetiche e politiche, sia la struttura dei processi autopoietici. Su questi due fattori l’intero nostro sistema di identità personali e collettive si ridefinisce e si riproduce continuamente: è ciò che in sociologia si chiama “progresso” e in biologia “evoluzione”.Un progetto poetico, di qualsiasi entità sia, porta sempre con sé una scheggia di moralità che conferisce al progetto stesso la sua piena efficacia nel mondo all’interno del quale si manifesta. Solo così, messo in relazione con tutto, questo progetto mantiene un senso. Dobbiamo rifiutare, perciò, l’idea che la bellezza stia negli occhi di chi guarda: la bellezza risiede invece nell’intima necessità, nell’innocenza e nella fragilità non-affermativa del gesto che la produce. Solo quest’innocenza, solo questa fragilità, ci consentirà di continuare ad abitare poeticamente su questa terra.

Flavio Albanese